手抖补偿技术(八):在“破坏与创造”的风口浪尖上……(下)

2001年1月,松下电器产业成立了“DSC开发中心”。由此,开发项目有了正式的体制,岛正义就任开发中心首任所长。最初是一个仅有20人左右的团队,在房忍及友石的指挥下,商品策划及技术探讨工作全面展开。

“采用手抖补偿技术吧”

“房忍,这可是手抖补偿技术啊。而且是光学式。对于数码相机,这项技术很有用的。”

“知道了,知道了。求你住嘴吧。那些话你说了7遍了。”

房忍不由得苦笑。每次一见面就“手抖补偿、手抖补偿”不停推销的这个人,就是林孝行。他是在研究所从事光学式手抖补偿技术开发的工程师。

设立DSC开发中心的消息当然也传到了林孝行的耳中。林孝行为此坐立不安。刚一听说这个消息他便跑到房忍那里,要求采用光学式手抖补偿技术。不管怎么说,林孝行承担着摄像机手抖补偿技术从电子式向光学式转换的开发团队的部分任务。对光学式手抖补偿技术的热情,他比别人要强出许多倍。

林孝行确信,在摄像机上实现了实用化的Inner Lens Shift方式光学式手抖补偿技术,对数码相机也是最有效的方法。

另一方面,DSC开发中心里夜以继日地进行着激烈争论。不在市场上投放具有相当冲击力的商品,“用3年时间成为第一”的目标就不能实现。然而,在缺乏经验的情况下,不可能一上来就打出本垒打。于是,他们决定通过最初的数个机型来发展松下寿电子工业的产品及技术,然后再采取措施,向市场投放扩大市场份额的王牌产品。对于目标产品的策划及关键技术,他们想花些时间使之更完善。

尽管对强烈要求采用手抖补偿技术的林孝行有时房忍会感到讨厌,但房忍及友石等人还是逐渐被他的诚意所感动。“说不定这会成为我们反击竞争对手的绝招呢”……。虽说如此,尽管光学式补偿技术在摄像机上有业绩,但它能配备到数码相机上吗?摄像机一般是价值10万日元以上的高价商品。尺寸也比数码相机大2倍~3倍。果真在数码相机上采用手抖补偿技术后,价格及尺寸能实现匹配吗……?

可没有回头路了

“林孝行,你的热情真让人钦佩。那我们可真的采用了。”

“这正是我的愿望。交给我来干吧。”

为了投产凝结了松下集团的技术的数码相机,相关人员反复召开了无数次策划会议。开发中心启动后过了半年多时间,时间来到了2001年夏季。必须尽快确定开发方向。经过激烈的讨论,最终确定了数码相机的中枢部件——镜筒的开发要点。

镜筒以外的开发要点也逐步确定下来。在制定这些指标时大展身手的,正是房忍。年轻时就痴迷于相机的房忍,不知是因为什么姻缘,自己也身处相机制造的核心位置。另外,对于开发团队努力想实现的相机,房忍本人也被吸引住了。

尽管经过了迂回曲折,以DSC开发中心为中心、从头开始进行开发的产品逐渐变得羽翼丰满起来。发售日期终于定在了2002年秋季。为此,光学部件、机械部件、电子部件以及负责信号处理的半导体部件等所有新部件的开发都在积极推进之中。

这些开发要点至今仍不失闪光点。变焦功能方面,广角为35mm,望远为420mm。无论是普通的快拍、还是光学12倍超望远拍摄,用1台相机就能完成,可谓功能优异。而且,他们还力争在所有通常条件下满足2.8的光圈值(F值)。当然,这种相机采用光学式手抖补偿技术,另外还要得到老牌相机厂商德国莱卡(Leica Camera AG)的认证,为的是强调采用了莱卡的镜头。

今井面临的是从未经历过的密集进度表。况且,任凭他等来等去,镜筒的量产模型就是完不成。原因是,生产出的模型不能按设计的那样工作。如果没有镜筒,那么电气系统及外围电路的动作检验就无法推进。

以量产为目标的作业也终于开始了。在研究所及相关部门制成的原型机的基础上,工厂方面开始进行量产模型的设计及试制。在此过程中,今井史计表现出了龙腾虎跃般的干劲。由于他在松下寿电子工业从事数码相机开发的经验被看好,因而他被委任为机型负责人。

另外,他们还受到了莱卡公司的严格检查。首先在镜头的设计阶段进行评估,然后对镜头本身进行评估,接下来对镜筒进行评估,继而在相机组装完成后再进行评估,最后进行产品抽样检查。偶尔还会受到“不能授予莱卡品牌(使用权)”的严厉批评。

尽管如此,发售日期已不能推迟。林孝行以及负责光学设计的山田克等人轮流到现场检修镜筒的瑕疵。另外,还要对叠影、反射光斑及畸变像差等进行评估,力争进行修改,不断提高性能。为了对量产按计划如期开始提供支持,电气系统及外围电路技术人员也来到了工厂。真可谓是“全军动员”。

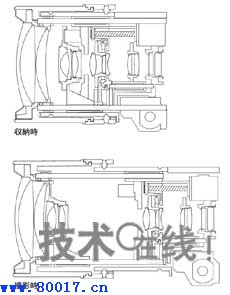

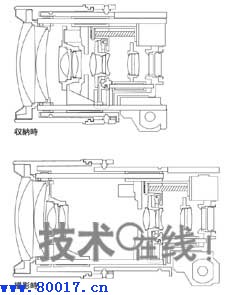

剩下1年时间…… 就这样忙到了2002年秋季,数码相机“DMC-FZ1”投产了。该相机配备光学12倍变焦机构、冠以莱卡品牌的镜头以及光学式手抖补偿机构。这些都嵌装在长度仅为50mm的镜筒内。可以说性能完全没有缩水。足以令专家注目的功能及性能,全都嵌装了在前所未有的小型壳体内。另外,该产品成了开发者的一大成功体验。虽然没有达到“空前热销”的程度,但其性能得到了相机爱好者的好评。

DMC-FZ1摆上店面的时间,是2002年11月8日。这正是房忍和友石参加那次动员大会后2周年的日子。参与开发的所有成员都沉浸在对开发过程的感慨之中。然而,距离与中村约定的“用3年时间夺取排名第一宝座”的期限,剩下的时间只有1年了。

决不能在此止步不前。开发团队接下来力争实现的目标,是众多对手竞相争夺的“最后堡垒”。即:开发出超薄微型摄像机。

(本文来源:全球仪器仪表MRO网)

- 上一篇仪器仪表行业新闻: 如果把安全气囊穿在身上……

- 下一篇仪器仪表行业新闻: 通过将视点图像宽度减半来扩大正视区域

促销活动

促销活动